नई दिल्ली. दूरदर्शन के प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत के संवाद याद होंगे आपको. यह भी याद होगा कि बी. आर. चोपड़ा के इस सीरियल के संवाद एक मुसलमान, राही मासूम रजा ने लिखे थे. रजा खुद को ‘गंगा-पुत्र’ कहते थे, क्योंकि उनकी पैदाइश उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की थी. ‘महाभारत’ शुरू करने से पहले जब बी.आर. चोपड़ा ने राही मासूम रजा को संवाद लेखन की जिम्मेदारी सौंपनी चाही थी, तो रजा ने समय की कमी के चलते इनकार कर दिया था. इसी बीच कुछ लोगों की टीका-टिप्पणी चोपड़ा के कानों में पड़ी कि क्या इतने हिन्दू मर गए थे, जो एक मुसलमान को बी.आर. चोपड़ा ने ‘महाभारत’ लिखने को कहा. यह बात सुनते ही चोपड़ा ने तो ‘महाभारत’ के संवाद राही मासूम रजा से लिखवाना तय कर ही लिया, खुद रजा ने भी इस काम को करना कबूल कर लिया.

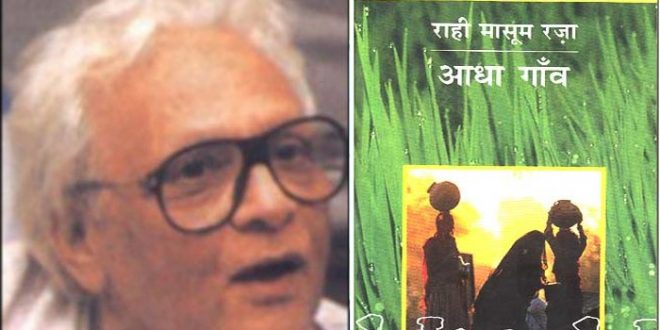

राही मासूम रजा की किताब ‘सीन 75’ में इस बात का जिक्र भी है. इसमें लिखा गया है कि हिन्दू कट्टरपंथियों के खत मिलते ही बी.आर. चोपड़ा ने वे सारे खत रजा साहब को भेज दिए. इसके बाद गंगा-जमुनी तहजीब की हमेशा से पैरोकारी करने वाले राही मासूम रजा ने चोपड़ा को फोन किया और कहा, ‘चोपड़ा साहिब… मैं महाभारत लिखूंगा. मैं गंगा का पुत्र हूं. मुझसे ज्यादा भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कौन जानता है.’ ऐसे थे हिन्दी साहित्य की कई कालजयी रचनाएं करने वाले राही मासूम रजा. आज उनकी पुण्यतिथि है. वे जीवनभर हिन्दू-मुसलमान एकता का समर्थन करते रहे. उनके उपन्यास ‘आधा गांव’ की शुरुआती भूमिका में ही हमें इसकी झलक भी मिलती है. आज उनकी पुण्यतिथि पर पेश है ‘आधा गांव’ के शुरुआती अंश…

कहते हैं कि आषाढ़ की काली रात में तुगलक के एक सरदार सय्यद मसउद ग़ाज़ी ने बाढ़ पर आई गंगा को पार कर करके गादिपुरी पर हमला किया. चुनांचे यह शहर गादिपुरी से ग़ाज़ीपुर हो गया. रास्ते वही हैं, गलियां भी वही रहीं, मकान भी वही रहे, नाम बदल गया- नाम शायद एक ऊपरी खोल होता है जिसे बदला जा सकता है. नाम का व्यक्तित्व से कोई अटूट रिश्ता नहीं होता शायद क्योंकि यदि ऐसा होता तो ग़ाज़ीपुर बनकर गादिपुरी को भी बदल जाना चाहिए या फिर कम-से-कम इतना होता कि हारनेवाले ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, अहीर, भर और चमार अपने को गादिपुरी कहते और जीतनेवाले सय्यद, शेख और पठान अपने को ग़ाज़ीपुरी. परन्तु ऐसा नहीं हुआ. सब ग़ाज़ीपुरी हैं और अगर शहर का नाम न बदला होता तो सब गादिपुरी होते. ये नए नाम हैं बड़े दिलचस्प. अरबी का ‘फ़तह’ हिन्दी के ‘गढ़’ में घुलकर एक इकाई बन जाता है. इसीलिए तो पाकिस्तान बन जाने के बाद भी पाकिस्तान की हक़ीक़त मेरी समझ में नहीं आती. अगर ‘अली’ को ‘गढ़’ से, ‘गाजी’ को ‘पुर’ से और ‘दिलदार’ को ‘नगर’ से अलग कर दिया जाएगा तो बस्तियां वीरान और बेनाम हो जाएंगी और अगर ‘इमाम’ को बाड़े से निकाल दिया गया तो मोहर्रम कैसे होगा !

गंगा इस ग़ाज़ीपुर को भी उसी तरह सीने से लगाए हुए है जिस तरह वह गादिपुरी को लगाए हुए थी. इसलिए नाम गादिपुरी हो या ग़ाज़ीपुर. कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मसऊद ग़ाजी के बाल-बच्चों ने दूर-पास के देहातों पर जरूर कब्ज़ा जमाया होता. और यूं दिल्ली से आने वाला खानदान कई ज़मींदार परिवारों में ज़रूर बढ़ता और मैं यह कहानी भी लिखता.

मसऊद ग़ाज़ी के एक लड़के, नूरुद्दीन शहीद ने (यह शहीद कैसे और क्यों हुए, यह मुझे नहीं मालूम और शायद किसी को नहीं मालूम) दो नदियां पार करके ग़ाज़ीपुर से कोई बारह-चौदह मील दूर, गंगौली को फ़तह किया. कहते हैं कि इस गांव के राजा का नाम गंग था और उसी के नाम पर इस गांव का नाम गंगौली पड़ा। लेकिन इस सय्यद ख़ानदान के पांव जमने के बाद भी इस गांव का नाम नूरपुर या नीरुद्दीन नगर नहीं हुआ- मेरी गंगौली का नाम मेरे ग़ाज़ीपुर से बुरा नहीं. लेकिन मज़े की बात यह है कि नूरुद्दीन शहीद की समाधि, जो गंगौली से नई है, गंगौली से पुरानी मालूम होती है… ईंटों की इस छोटी-सी इमारत पर कभी एक छत जरूर रही होगी. परन्तु मैं तो लगभग छत्तीस-पैंतीस साल से इसे खण्डहर ही देख रहा हूं. बस दस मोहर्रम को जब दोनों पट्टियों के जुलूस यहां आते हैं तो मजमा-सा लग जाता है और समाधि से जरा हटकर लड़की के अखाड़ेवाले अपना मजमा लगाकर गदके, बनैठी, बांक और तलवार के हाथ निकालने लगते हैं और फिर एकदम से कोई आदमी नारा लगाता है-‘‘बोल मुहमुदी !’ और सारा गांव जवाब देता है–‘या हुसैन का!

इधर कुछ दिनों से गंगौलीवालों की संख्या कम होती जा रही है और सुन्नियों, शियों और हिन्दुओं की संख्या बढ़ती जा रही है. शायद इसीलिए नूरुद्दीन की समाधि पर अब उतना बड़ा मजमा नहीं लगता और गंगौली का वातावरण ‘बोल मुहमुदी’ या हुसैन की आवाज़ से उस तरह नहीं गूंजता जिस तरह कभी गूंज उठा करता था. शायद यही कारण है कि समाधि आज उदास-उदास नजर आती है और अपनी अंधी आंखों से इधर-उधर देखती रहती और सोचती रहती है- मेरी गंगौली कहां गई! लेकिन इस समाधि की जड़ें गंगौली की ज़मीन में है. इसीलिए वह जहां-की-तहां खड़ी है अकेली.

विशाल वृक्ष अपनी जगह से नहीं हटते, जब तक उन्हें काट न डाला जाए या जब तक कि उनकी जड़ें खोखली न हो जाएं. अबुल क़ासिम चा, बद्दन भाई, तन्नू भाई, तस्सन, क़ैसर, अख्तर और गिग्गे पाकिस्तान में है. परन्तु नूरुद्दीन शहीद की समाधि अब भी गंगौली में है और उसे कस्टोडियन ने भी नहीं हथियाया है क्योंकि कस्टोडियन को मालूम था कि यह नूरुद्दीन शहीद की समाधि गंगौली के सय्यदों की नहीं है बल्कि गंगौली की है. बरगद के पेड़ों की उम्र ज़रा लंबी होती है और फिर इस समाधि को कई नस्लों ने अपनी-अपनी हड्डियों की खाद दी है.

इस समाधि के अतिरिक्त गंगौली के सय्यदों ने एक ‘कर्बला’ भी बनवाया. यह कर्बला समाधि के दक्षिण में है और खुद समाधि गंगौली के पूरब में है. इन लोगों ने एक तालाब भी खुदवाया जो गांव के पश्चिमी सिरे पर है. यह तालाब नूरुद्दीन शहीद के उत्तराधिकारियों ने ही बनवाया होगा, क्योंकि इसके आसपास किसी मंदिर का निशान नहीं है. तालाब से निकली हुई मिट्टी के टीलों पर आम और जामुन के पेड़ हैं और गांव के मीर साहिबान दस मोहर्रम को, इन्हीं टीलों पर नमाज़ पढ़ने आते हैं. इस तालाब के पश्चिम में चूने का बना हुआ तीन दरों वाला नील का एक वीरान कारख़ाना है जिसे हम लोग न मालूम क्यों गोदाम कहते हैं. यह जॉन गिलक्राइस्ट की यादगार है यानी एक और ही युग की निशानी है. अब तो यह सिर्फ़ चरवाहों के काम आता है जो उस बैठकर ईख खाते हैं और यह प्रेमियों के काम आता है. यहां चाहे हीर को रांझा न मिलता हो, परन्तु बदन को बदन अवश्य मिल जाता है.

एक टूटी-फूटी समाधि और एक उजड़े हुए कारख़ाने के बीच में यह गांव आबाद है. गंगौली के कोनों पर सय्यद लोगों के मकान हैं. कुल मिलाकर दस घर होंगे. दक्षिणवाले घर दक्षिणी पट्टी कहलाते हैं और उत्तरवाले उत्तरी पट्टी. बीच में जुलाहों के घर हैं. सिब्तू दा के घर से राक़ियों की आबादी शुरू हो जाती है और फिर गंदी, कच्ची गली गंगौली के बाज़ार में दाख़िल हो जाती है और नीची दुकानों और खुजली के मारे हुए कुत्तों से दबकर गुज़रती हुई नूरुद्दीन शहीद की समाधि के खुले हुए वातावरण में आकर इत्मीनान की सांसें लेती है.

गांव के आस-पास झोपड़ों के कई ‘पूरे’ आबाद हैं. किसी में चमार रहते हैं, किसी में भर और किसी में अहीर. गंगौली में तीन बड़े दरवाज़े हैं. एक उत्तर पट्टी में और पक्कड़ तले कहा जाता है. यह लकड़ी का एक बड़ा-सा फाटक है. सामने ही पक्कड़ का एक पेड़ है. चौखट से उतरते ही दाहिनी तरफ कई इमाम चौक हैं जिन पर नौ मोहर्रम की लकड़ी के खूबसूरत ताज़िए रखे जाते हैं और फिर एक बड़ा आंगन है. ज़मींदारों में इन बड़े आंगनों का एक बड़ा सामाजिक महत्व है. आसामियों की बरातें यहीं उतरती हैं, मरने-जीने का खाना यहीं होता है. आसामियों को सज़ा यहीं दी जाती है. पट्टीदारी के मामले यहीं उलझाए जाते हैं और सुलझाए जाते हैं और यहीं थानेदारों, डिप्टियों और कलक्टरों का नाच-रंग होता है- ये आंगन न हों तो ज़मीदारियां ही न चले. तो एक बड़ा फाटक उत्तर पट्टी में भी है और दो दक्षिण पट्टी में. एक जहीर चा के पुरखों का, यानी दद्दा के मायकेवालों का. इस फाटक का नाम ‘बड़का’ फाटक है. और बड़ा दरवाज़ा अब्बू दा के बुज़ुर्गों का है जो! अब्बू मियां का फाटक’ कहा जाता है. हमें इन्हीं तीनों और इनके चारों तरफ रहनेवाले सय्यद परिवारों में जाना है।

हाँ, एक बात और. यह गंगौली कोई काल्पनिक गांव नहीं है और इस गांव में जो घर नज़र आएंगे वे भी काल्पनिक नहीं हैं. मैंने तो केवल इतना किया है इन मकानों मकानवालों से ख़ाली करवाकर इस उपन्यास के पात्रों को बसा दिया है. ये पात्र ऐसे हैं कि इस वातावरण में अजनबी नहीं मालूम, होंगे और शायद आप भी अनुभव करें कि फुन्नन मियां, अब्बू मियां, झंगटिया बो, मौलवी बेदार, कोमिला, बबरमुआ, बलराम चमार, हकीम अली कबीर, गया अहीर और अनवारुलहसन’ राक़ी और दूसरे तमाम लोग भी गंगौली के रहने वाले हैं लेकिन मैंने इन काल्पनिक पात्रों में कुछ असल पात्रों को भी फेंट दिया है. ये असली पात्र मेरे घरवाले हैं जिनसे मैंने यथार्थ की पृष्ठभूमि बनाई है और जिनके कारण इस कहानी के काल्पनिक पात्र भी मुझसे बेतकल्लुफ़ हो गए हैं. आइए, अब चलें.

Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal

Live Halchal Latest News, Updated News, Hindi News Portal